当サイト『筆耕のお仕事』とは?

『筆耕のお仕事』にご訪問いただき、誠にありがとうございます。自営業で筆耕のお仕事をしております、清水克信と申します。

このサイトでは、「これから筆耕の仕事を始めてみたい方」や「書道を活かせる仕事に興味がある方」に向けて、筆耕に関する情報を発信しております。少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

筆耕というお仕事

筆耕(ひっこう)というお仕事をご存じでしょうか?

筆耕とは、毛筆で文字を書き、その技術をもって収入を得る仕事のことをいいます。

もともとは毛筆で書くことが前提でしたが、近年では筆ペンや他の筆記具で書く場合も「筆耕」と呼ばれるようになっています。

筆耕の仕事は実に多岐にわたります。

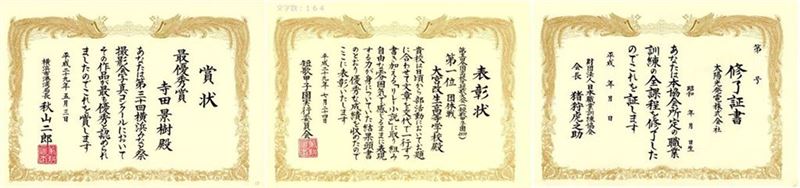

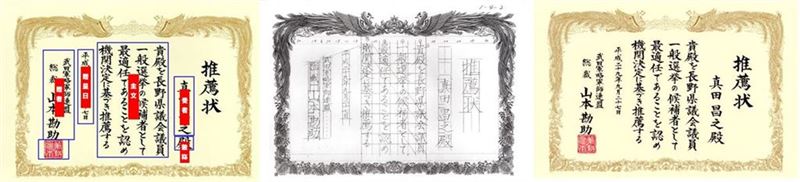

主な業務としては、賞状、宛名書き、式辞、記章、熨斗(のし) などがあり、これらは筆耕の基本的な仕事と言えるでしょう。

さらに細かく見ていくと、

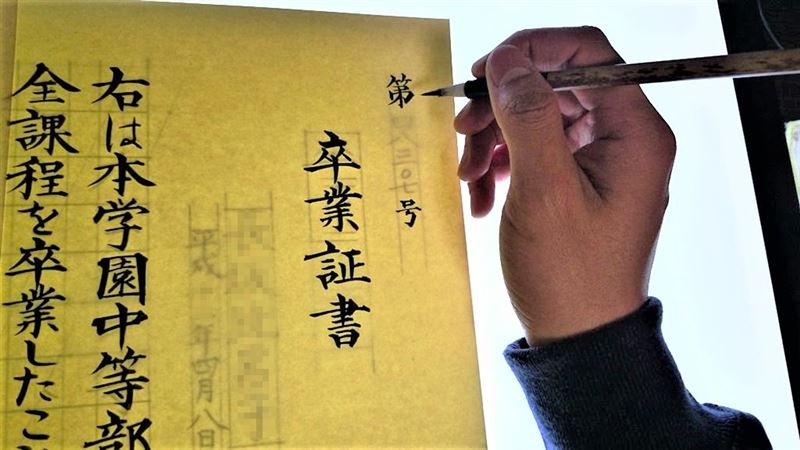

卒業証書、目録、家系図、遺書、表札、式次第、垂れ幕、看板 など、大きなものから小さなものまで、実にさまざまな依頼があります。

|

|

|

|

2020年10月から2022年6月までの間、私は日本賞状技法士協会にて、職員兼講師として活動しておりました。その中で、多くの受講生と関わる機会に恵まれ、筆耕に対する皆さんの熱意や真剣な姿勢に、何度も刺激を受けました。

やがて私の中に、「本物のプロ筆耕士を目指す人のために、自分自身の手で講座を立ち上げたい」という想いが芽生え、ついに決意を固めました。そうして誕生したのが、賞状筆耕プロコースです。

この講座では、一般的な講座にありがちな「必要な現場よりも不要な伝統」という課題を解消するため、リアルタイムでのフィードバックと丁寧な指導をテーマとしています。受講者一人ひとりの進度に合わせた添削指導で、確実なステップアップをサポートします。

本気でプロを目指すなら、現役のプロから学ぶことが最も確実な近道です。講座の詳細は、下記のアメブロ記事にてご覧いただけます。興味のある方はぜひチェックしてみてください。

筆耕の需要

近年では、家庭でもパソコンやプリンターが手軽に使えるようになり、印刷技術も格段に進歩しました。

宛名書きはもちろんのこと、立派な賞状までも自宅で簡単に作成できる時代です。

そのような状況を目の当たりにすると、「もう手書きの出番は無いのでは?」と感じてしまうのも、無理はありません。

実際、インターネット上では「手書きの筆耕にはもう需要がない」といった、少しネガティブな意見を目にすることも少なくありません。

――でも、本当にそうでしょうか?

私は今も現役で筆耕の仕事を続けており、日々さまざまなご依頼をいただいています。その中で実際に感じている「手書きの価値」や「求められている理由」について、これからお話ししていきたいと思います。

繁忙期はいっぱいいっぱい!

現在、実際に筆耕のお仕事をされている方で、「筆耕の需要が減っている」と感じている人は、あまり多くないのではないでしょうか。むしろ、季節によっては多くの依頼が集中し、仕事を抱えきれないほどの繁忙期になることもあります。少なくとも、私自身はそう感じています。

たとえば、結婚式の招待状や卒業証書などは、やはり「手書きの温もり」や「特別感」が求められるため、印刷ではなく毛筆で仕上げることに価値を感じる方が多いです。

また、イベントで使用される記章や胸章などは、形状や素材の関係で印刷が難しく、必然的に手書きとなります。さらに、式辞も現在は印刷が主流になりつつありますが、議員や団体の代表者、社会的地位のある方などは、あえて毛筆の手書きを選ばれることが少なくありません。

このように、手書き文字が必要とされるシーンは今も確実に存在し、需要が途絶えることはありません。

特に1月から3月は毎年繁忙期で、

・卒業証書

・永年勤続賞の賞状

・式典用の挨拶文(式辞)

などのご依頼が集中し、スケジュールの都合でお断りしなければならないこともあるほどです。

もちろん、毛筆手書きの需要全体は減少傾向にあるのかもしれません。しかし一方で、毛筆で正確に美しく書ける人も減っているため、結果として一人ひとりの筆耕士への需要はむしろ高まっていると私は実感しています。

書道の能力を活かすお仕事

- 小学校の時から近所の書道教室に通っていた。

- 中学校・高等学校で書道部に所属していた。

- 大学は書道学部だった。

書道の高いスキルをお持ちの方は、日本中にたくさんいらっしゃると思います。しかし、その技術を収入に結びつけている方、あるいは仕事にしようと考えている方は、決して多くはないのが現状ではないでしょうか。

書道のスキルを活かして収入を得るには、どんな職業があるか?と考えたとき、多くの方がまず思い浮かべるのは【書家】や【書道教室の先生】といった職種かもしれません。

もちろん、芸術としての書道を極めた「書家」は、とても素晴らしい存在ですが、簡単になれる職業ではなく、時間と実績、そして評価が必要な世界です。誰もが気軽に目指せる道とは言いにくいでしょう。

芸術書道と実用書道

筆耕という仕事は、芸術書道とは明確に一線を画しています。筆耕の現場では、芸術書道で「良い」とされる文字が、かえってNGとなるケースもあるのです。

筆耕は「実用書道」の分野に属し、もっとも重視されるのは楷書の正確さ・読みやすさ・安定感です。強い芸術性や個性は、むしろ抑える必要があります。

書道を学んできた方の中には、

・行書が得意な方

・草書に魅力を感じる方

・隷書を好んで書く方

など、それぞれのスタイルにこだわりや得意分野を持っている方も多いと思います。

もちろん、それらの書体の経験は筆耕の仕事にも活かされます。しかし、筆耕においては「楷書がきちんと書けること」が絶対条件です。なぜなら、「行書専門の筆耕」では、対応できる業務の幅が極端に狭くなってしまうからです。

筆耕の仕事と求人

筆耕の仕事をする場合、まずはどのように仕事を得るのかを考えます。大きく分けると次の2つあります。

- 筆耕会社や百貨店等で雇われる。

- 自分で仕事を得て自営で運営する。

筆耕の求人を探し出す方法は、最も手っ取り早いのがインターネットを活用する事です。求人雑誌やハローワークを活用する方法もありますが、条件に見合った筆耕の求人を探すのは中々難しいです。その点、インターネットはとても便利です。インターネットを活用する事で、無数の求人を探し出す事ができるでしょう。

ちなみに僕は自営で運営しています。

集客はインターネット上のホームページのみです。ですが、インターネットを使わなくても集客する手段はいくらでもあります。しかし、そのためには、筆耕の仕事の内容と何処に需要があるのかを知る必要があります。

筆耕に必要な知識

筆耕の仕事を行うには、一定の技術と知識が必要です。

すでに述べた通り、まず**基本中の基本は「毛筆で楷書が書けること」です。これがしっかりできていなければ、筆耕のスタートラインにも立てません。

また、筆耕では漢字の知識も必要になります。とはいえ、現代は優れた辞書やオンラインツールが豊富にありますので、調べる力さえあれば大きな心配はいりません。

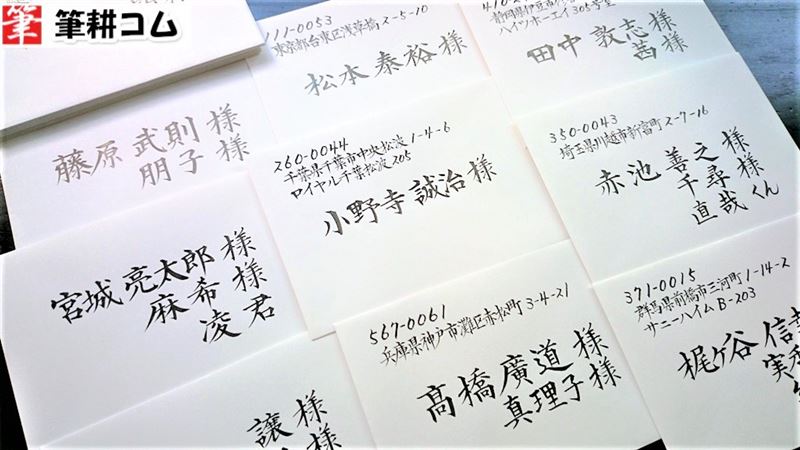

技術だけでなく、知識面では「業務ごとの専門知識」が不可欠です。たとえば、賞状や宛名書きにおけるレイアウトの設計は、その出来栄えを大きく左右します。

この「レイアウト」は、筆耕のほぼすべての業務に関わる重要な要素です。文字の配置バランス・余白の取り方・行の揃え方など、理にかなった構成で書くことで、作品の完成度は格段に高まります。

さらにレイアウトの知識に加えて、基本的なルールやマナーの理解も欠かせません。特に宛名書きでは、ただ美しく書くだけでは不十分です。

- 住所の表記方法

- 会社名や役職名の正しい書き方

- 氏名と敬称の扱い方

- 全体の上下左右のバランス

など、細かなルールを正しく踏まえてこそ、“商品”としての価値ある文字になるのです。

筆耕の知識をどこで学ぶか?

筆耕に必要な知識は、本やインターネットである程度は得ることができます。しかし、専門的な知識としては十分とは言えません。

例えば、実際にインターネットで「賞状のレイアウトの方法」と検索してみてください。実用的で役に立つ情報を掲載しているサイトは、ごくわずかです。(もしかすると、その中に僕が運営しているサイトもあるかもしれませんが…)

やはり、筆耕の基本技術や専門知識を効率的に身につけたいなら、専門機関での学習が最も確実です。

【賞状】【宛名書き】【式辞】【記章】【熨斗】など、筆耕の基礎をしっかり学びたい方には、賞状に関する技術を教えている講座や学校での受講をおすすめします。

賞状筆耕の場合は、通信教育が中心となるケースが多いです。私自身も賞状技法士講座を受講し、複雑な賞状であっても見栄えの良いレイアウトで書ける技術を身につけることができました。

また、数多くある賞状講座ではレイアウトを学べる点では共通していますが、決定的に違うポイントがひとつあります。

それは【書風】です。

【書風】は好みが分かれるところで、私自身も講座を選ぶ際の重要な基準にしました。資料請求をして、どの【書風】が自分の好みに合うかを確かめてから決めるのが良いでしょう。

楷書であっても【書風】によってかなり印象が異なるため、見比べて選ぶことをおすすめします。

書道の技術が収入に

筆文字には多くの需要があり、筆耕の求人募集は筆耕業者だけでなく、百貨店の筆耕室や寺社仏閣、さらには一般企業にも存在します。また、自営業として独立して運営することも十分可能です。

本業として取り組む場合も、副業として行う場合も、通勤での勤務でも、在宅ワークでも、筆耕の仕事を得るためには最低限の技術と知識が不可欠です。

しかし、技術や知識を自己流で身につけるには限界があり、専門の講座を受講することが、結果的に最も近道となります。

さらに、学習の過程では、筆耕の業務にはどんな種類があるのか、インターネットや地域の情報などを常にアンテナを張っておくことも大切です。

あなたの書道の技術が「収入」に変わる日が、今よりもっと近づいていることは間違いありません。

筆耕の言葉の意味は「毛筆などで文字を書く事を生業とする事」です。つまり、『筆耕の仕事』と言わなくても『筆耕』の単語だけで仕事の意味も含んでいます。

それでも、一般的には『筆耕の仕事』の方がイメージが湧くという事から、当サイトでは『筆耕の仕事』という表現を使っています。

また、毛筆で文字を書く事全般を筆耕というのなら、筆耕の仕事は多岐にわたります。看板や垂れ幕などの巨大な文字も筆耕と言えば筆耕です。

しかし、当サイトでは、賞状筆耕のような『細字』中心のお仕事について、僕自身が筆耕コムで業務として行っている仕事内容に絞ってご紹介します。

お知らせ

賞状の書き方~上達レッスン~この一冊で基本から応用まで

清水克信完全監修「賞状の書き方~上達レッスン~この一冊で基本から応用まで」が新版となりました。分かりやすさを重視した、賞状書きの指南書となっています。筆耕を仕事にしたい人にとっては必須の1冊です。ぜひご活用ください。※アマゾン等のレビューも書いていいただけるとうれしいです♪

努力せずに筆耕士になる3つの戦略

清水克信の著書「努力せずに筆耕士になる3つの戦略(電子書籍)」をAmazonkindleで出版しました。お試し価格100円(税込)Amazon kindle Unlimited 読み放題対象です。当ブログのから更に踏み込んだ実践的なノウハウを公開していますので、参考にしてください。Amazonのレビューに感想をいただけるとうれしいです♪

2020年10月~2022年6月まで、日本賞状技法士協会の職員兼講師を勤めました。そこで多くの受講生にふれることによって、その熱い想いを知ることになります。そして、本物のプロ筆耕士になる為の講座を自分で立ち上げる決心をしました。

賞状筆耕プロコースでは、通信講座で最も苦手な部分『目で見て知る』事を解消するために、それぞれの進度に沿った動画を用意しています。本当にプロになりたいなら、現役のプロに聞くのが一番!詳細は以下のアメブロ記事をご覧ください。