筆耕士になるには

筆耕のお仕事で書く実用書道と、芸術書道は全く別物です。書道の技術を持っていれば、そのまま筆耕のお仕事ができる訳ではありません。それでは筆耕士になるには、どのような工程が必要なのかを考えてみます。

筆耕の仕事の種類

筆耕のお仕事にはどのようなものがあるのか、ある程度知っておくことが大切です。どのような仕事があるかは、筆耕会社のホームページを見れば良くわかります。インターネット上には無数の筆耕業者のホームページがるので、検索してみてください。

筆耕のお仕事はとても幅が広いですが、ほとんどの筆耕業者は、【賞状】と【宛名書き】の対応はしています。【賞状】と【宛名書き】は基本と言っても良いでしょう。

宛名書きについて

ときどき【宛名書き】専門の筆耕業者も見かけます。それだけ、宛名書きの需要が多いと言う事でしょう。もし【宛名書き】ならすぐにできると思う場合、宛名書きの仕事だけで、先行して仕事を始めてもいいと思います。

ただし、宛名書きにも基本的なレイアウトのルールが存在するので、最低限の知識は習得する必要があります。適当に書かれた宛名書きと、ルールに則った宛名書きでは、仕上がりが全く変わります。

宛名書き専門の筆耕業者の中には【ペン書き】専門もあります。ペン書き専門でも問題ないと思いますが、正直需要はあるのか疑問です。毛筆は一般の人が書けないから需要があり、価値があるのです。

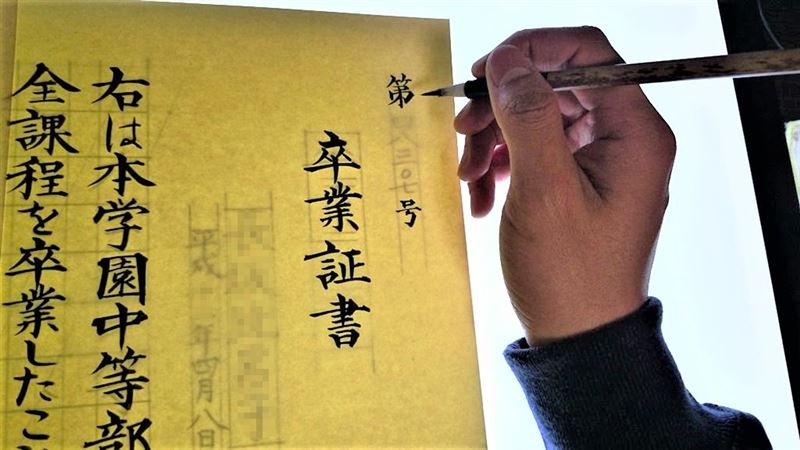

賞状の書き方

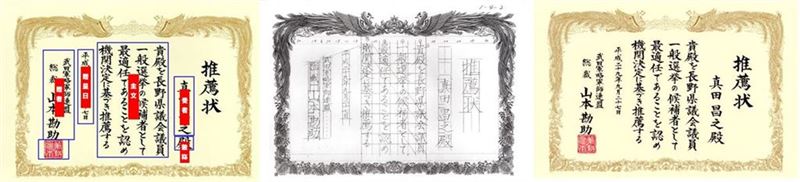

筆耕士を名乗る為には、やはり賞状は書けた方が良いでしょう。賞状は筆耕の仕事の中では花形と言えます。また、専門の知識と技術が必要で、これらの有無が賞状の仕上がりに大きな影響を与えます。

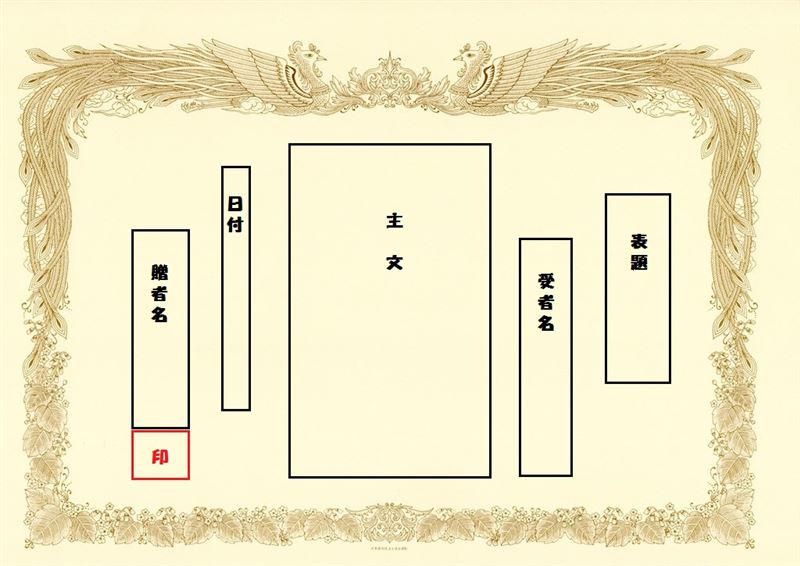

賞状の場合、書道の腕前が師範クラスであってもレイアウトが間違っていると賞状は形になりません。レイアウトの知識が無いと書けないのが賞状で、習得する為の勉強が必要となります。賞状の技術は一般の書道教室では学べないので、専門の教室、セミナー講座、通信講座を探してみてください。

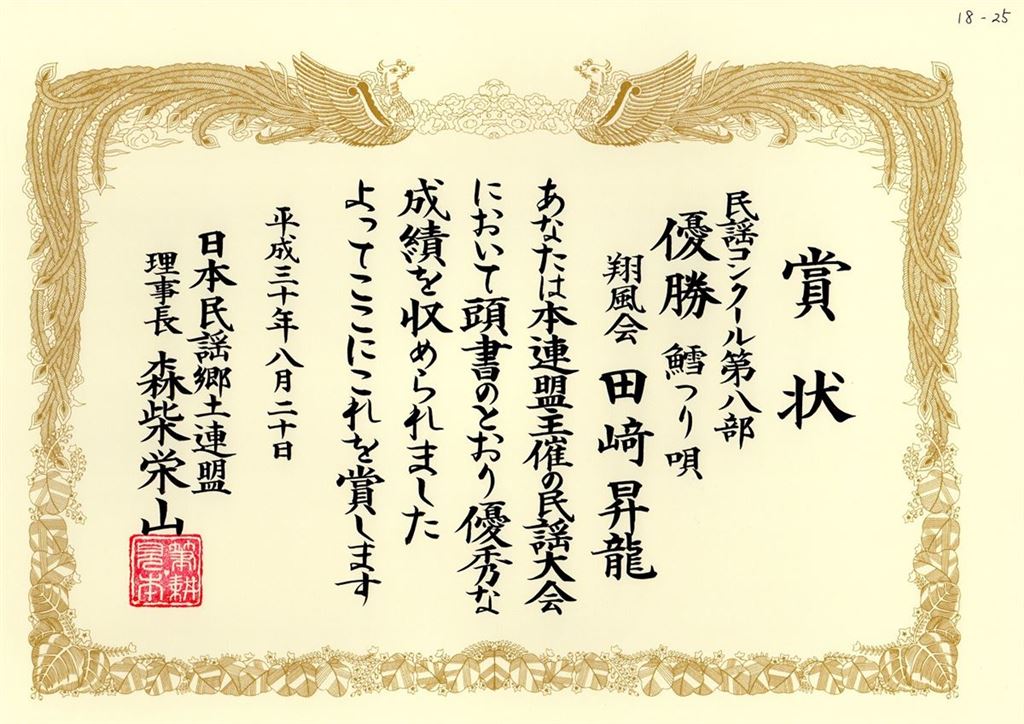

賞状筆耕の見本

筆耕士を名乗る為には?

筆耕士や筆耕者と言われる筆耕の職人ですが、国家資格は存在しません。賞状の講座には、級や資格と言われる物がありますが、国家資格ではなく民間資格です。この資格が無ければ筆耕の仕事ができないという法律はありません。

つまり、自分で筆耕の仕事ができると判断できれば、仕事をしても構いませんし、筆耕士と名乗ってしまって構いません。書家という言い方も同じです。自分で書家だと思えば、書家と名乗っても構わないし、書家の国家資格も存在しません。

ただし、書家でも筆耕士でも、名乗ったからには、それに伴う技術と知識は習得済みでないといけませんが。

筆耕のお仕事をする

自分が筆耕士と名乗れるだけの技術を習得し、賞状・宛名書き・式辞・熨斗など、毛筆で書いた文字の対価としてお金を頂いたら、立派な筆耕士なのです。